Skiergometer (SkiErg): Definition, Nutzen, Technik, Training und Kaufberatung für effektives Indoor-Skilanglauf-Training.

Ein Skiergometer – oft schlicht SkiErg genannt – ist ein stationäres Trainingsgerät, das die Bewegungsmuster des Skilanglaufs im Innenraum simuliert. Anders als Ergometer fürs Rad oder Rudergeräte fokussiert der SkiErg primär den Oberkörper, den Rumpf und – je nach Technik – auch die Beine. Moderne Geräte arbeiten zumeist mit einem Luftwiderstand am Schwungrad und liefern Messwerte wie Leistung in Watt, Pace (z. B. Zeit/500 m), Dauer, Distanz und Kalorien. Ein prominentes Beispiel ist der Concept2 SkiErg, der sowohl Doppelstockschub (Double Poling) als auch klassische Diagonal-Technik zulässt und damit ein breites Spektrum an Trainingsreizen abdeckt.

Warum ein Skiergometer? Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Ganzkörpertraining mit Schwerpunkt Oberkörper/Rumpf: Das Gerät fordert Latissimus, Trizeps, Schultern, die Rückenstrecker, Bauchmuskulatur und – abhängig vom Einsatz der Beine – auch Gesäß und Oberschenkel. Skilanglauf gilt traditionell als besonders forderndes Ausdauer-Kraft-Training; die SkiErg-Bewegung bildet zentrale Komponenten davon ab.

Kombination aus Kraft und Ausdauer: Im Gegensatz zu rein zyklischen Cardioformen lässt sich mit dem SkiErg sowohl aerobe Grundlagenausdauer als auch kraftbetonte Intervalle trainieren. Validierungen aus der Sportwissenschaft zeigen, dass ski-spezifische Tests auf dem Skiergometer zuverlässige Aussagen über aerobe, Sprint- und neuromuskuläre Leistungsfähigkeit erlauben – ein Plus für strukturiertes Training.

Messbarkeit und Vergleichbarkeit: Für Coaching, Rehabilitation und Wettkampfvorbereitung sind reproduzierbare Testformate wichtig. Studien belegen eine gute Test-Retest-Reliabilität ski-spezifischer Ergometertests; zugleich sollte man beachten, dass die Übereinstimmung mit On-Snow-Leistung nicht immer perfekt ist – das Gerät eignet sich hervorragend zum Monitoring, ersetzt aber nicht jede Freiluftmessung.

Indoor-Unabhängigkeit: Saison, Wetter und Tageszeit spielen keine Rolle. Wer Skilanglauf-Spezifik trainieren will oder einfach eine sehr effektive Alternative zu Ruder-, Rad- oder Lauftraining sucht, bekommt mit dem SkiErg eine robuste, platzsparende Lösung (Wandmontage oder freistehend).

Technik verstehen: Doppelstockschub und Diagonal-Technik

Skilanglauf prägt zwei Technikfamilien, die auf dem Skiergometer abbildbar sind:

- Doppelstockschub (Double Poling): Beide Griffe werden synchron nach unten gezogen. Der Schub entsteht über eine Sequenz aus Bein- und Hüftarbeit, Rumpfbeugung und Armzug. Biomechanische Analysen zeigen, wie Körperenergie zwischen Poling- und Erholungsphase pendelt und wie sich mit steigender Intensität die Gelenkleistungsbeiträge verschieben. Das hilft, Technikfehler zu vermeiden und den „Kraftfluss“ zu optimieren.

- Klassische Diagonal-Technik: Abwechselnde Armzüge erlauben höhere Frequenzen bei geringerer Spitzenkraft und sind für längere Grundlageneinheiten angenehm. Herstellergeräte wie der Concept2 SkiErg unterstützen beide Modi nativ.

Für die Praxis bedeutet das: Wer Rumpfspannung und Hüftscharnier sauber koordiniert, reduziert Lastspitzen an den Schultern, verteilt die Arbeit effizienter und kann Pace oder Watt stabiler halten. Eine bewusste Einsatzreihenfolge – Beine/Hüfte → Rumpf → Arme – ist der Schlüssel zur Ökonomie.

Was sagt die Forschung? Validität, Reliabilität und Grenzen

Frühere und aktuelle Untersuchungen kommen zu einem konsistenten Bild: Skiergometer-Tests sind verlässlich, erfassen VO₂ und Kraftentwicklung gut und eignen sich für submaximale wie maximale Belastungen. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass die Übereinstimmung mit On-Snow-Tests (z. B. Zeitfahren auf Schnee) je nach Protokoll Varianz zeigt – wichtig für alle, die Wettkampfleistung präzise prognostizieren wollen. Fazit: Für Trainingsteuerung, Profilierung und Verlaufskontrolle top geeignet; für Performance-Prognosen am besten mit Feldtests kombinieren.

Gerätetechnik: Widerstand, Display, Montage und Ergonomie

Die meisten Skiergometer setzen auf ein Luftwiderstands-Schwungrad. Der Widerstand steigt proportional zur Zuggeschwindigkeit; über eine Dämpfer-Einstellung lässt sich das Ansprechverhalten feintunen. Hochwertige Monitore zeigen Watt, Pace (Zeit/500 m), Distanz, Zeit, Schlagfrequenz und unterstützen Brustgurte via Bluetooth/ANT+. Premiumgeräte erlauben Intervall-Editoren, Profil-Speicher und App-Anbindung für Trainingspläne, Rennen und Datenupload ins Trainingstagebuch. Beim Concept2 SkiErg ist dies der PM5-Monitor bzw. seine Funktionsgleichheit zu Ruder-Ergometern.

Montage & Platz: Wahlweise Wandmontage (sehr platzsparend) oder freistehender Floorstand. Wer häufig Indoor-Stations wechselt, profitiert von Rollen und einem stabilen Stand; für Haushalte mit mehreren Nutzerinnen und Nutzern sind griffige, gut verstellbare Seilzuglängen und robuste Griffe relevant.

Trainingssteuerung: Metriken, Zonen und sinnvolle Tests

Wichtige Metriken sind Watt, Pace/500 m, Herzfrequenz und ggf. Schlagfrequenz. Für die Zonensteuerung gilt: Grundlagenausdauer (GA1/GA2) orientiert sich an niedriger bis moderater Herzfrequenz; Schwellen- und VO₂-Reize benötigen klar definierte Intervalle.

Bewährt haben sich kritische-Leistung-Modelle und der 3-Minuten-All-Out-Test (3MT), um Leistungsparameter zu schätzen. In der Skiergometer-Forschung wurden diese Ansätze validiert, um Work-Time-Zusammenhänge und Toleranz zu intensiven Belastungen abzuleiten – praktisch, wenn du Intervalle gezielter planen willst.

Beispielhafte Trainingspläne (8–12 Wochen Progression)

Einsteiger – Technik & Grundausdauer (3×/Woche):

- 5–8 Min Warm-up locker, Fokus Rumpfspannung

- 3×5 Min GA1-Tempo im Doppelstockschub, je 2 Min locker

- 5 Min Cool-down

Ziel: Rhythmus (Beine/Hüfte → Rumpf → Arme), gleichmäßige Atmung.

Fettabbau & Grundlagenausdauer (2–4×/Woche, 30–45 Min):

- 20–35 Min gleichmäßig im GA1/unteres GA2, bevorzugt Diagonal-Technik

- Alle 10 Min 1 Min Technikdrill (z. B. „lange Züge“, „ruhige Schultern“)

Intervall-Block VO₂ (1–2×/Woche, gesamt 35–45 Min):

- 10 Min Warm-up mit Steigerungen

- 6×2 Min hart (SPM hoch, Double Poling), 2 Min locker

- 8 Min Cool-down

Ziel: Sauerstoffaufnahme, Bewegungskontrolle unter Last.

Kraftausdauer (niedrige Frequenz, hohe Kraft):

- 4×5 Min bei SPM 20–24, betont lange Züge, je 3 Min locker

- Ergänzend 6×30 s hart / 60 s locker als Finisher

Testwoche (alle 4–6 Wochen):

- 3MT oder 1.000 m/2.000 m Zeitfahren zur Standortbestimmung

- Optional CP-Schätzung aus 3–4 Belastungen verschiedener Dauer (z. B. 1, 3, 5, 12 Min)

Häufige Technikfehler – und wie du sie korrigierst

- Arme zu früh: Wenn der Armzug die Beine/Hüfte ersetzt, kippt die Last in die Schultern. Abhilfe: zuerst Druck über Beine/Hüfte aufbauen, dann Rumpf, erst zuletzt Arme. Biomechanische Daten zeigen, wie sich Energiespitzen verteilen – nutze das als mentale Checkliste.

- Runder Rücken im Catch: Aktive Rumpfspannung halten, Brustbein „anheben“, Hüfte scharnieren statt im unteren Rücken zu kollabieren.

- Hektisches Tempo: Zu hohe Frequenz zerstört die Kraftkopplung. Besser mit kontrollierter Frequenz beginnen und allmählich steigern; Studien verweisen darauf, dass mit höherer Intensität die Rolle einzelner Gelenke zunimmt – das Timing bleibt dennoch entscheidend.

Für wen ist der SkiErg besonders geeignet?

- Skilangläufer:innen: Off-Season-Erhalt, Technikpflege, Intervalle ohne Schnee.

- Triathlet:innen/Rennradfahrer:innen/Läufer:innen: Oberkörper- und Rumpfkräftigung, kardiorespiratorischer Reiz ohne Laufbelastung – als ergänzendes Cross-Training.

- Teamsport & Functional Fitness: Zeitökonomische Workouts, klare Metriken, einfache Skalierung.

- Rehabilitation (nach Freigabe): Stoßärmer als Laufen, Last fein dosierbar; vorsichtig mit Schulter-/LWS-Historie.

- Home-Gym-Nutzer:innen: Wandmontage spart Platz, Lautstärke moderat (Luftwiderstand ist hörbar, jedoch wohnraumtauglich je nach Dämpferposition und Tageszeit).

Skiergometer vs. Rudergerät vs. Air Bike

- Skiergometer: Oberkörper-/Rumpffokus, hoher „Core-Tax“, gute Ergänzung zur Beinkette.

- Rudergerät: stärker ganzkörperlich mit deutlicher Beinlast; sehr gute VO₂-Stimuli.

- Air Bike: simultane Arm-/Beinbelastung, stark metabolisch.

Wer Schulter- oder Nackenbeschwerden kennt, profitiert beim SkiErg von sauberer Technik und moderater Dämpfereinstellung, bevor Intervalle maximal angezogen werden.

Kaufberatung: Worauf du achten solltest

- Widerstand & Monitor: Luftwiderstand mit fein justierbarer Dämpfung; ein Monitor mit Watt/Pace/Herzfrequenz und Intervall-Editor ist Pflicht. Beim Concept2 SkiErg gehört der PM5 zum Standard.

- Montage & Platz: Wandmontage spart Fläche; Floorstand bringt Flexibilität. Prüfe Raumhöhe, Griffwege und Trainingsbereich vor dem Kauf.

- Ergonomie: Griffige Handstücke, leichtgängige Seilzüge, stabile Umlenkrollen, reservierte Zuglänge für große Personen.

- Konnektivität & Apps: Herzfrequenz-Kompatibilität (BT/ANT+), Export zu Trainingstagebüchern, ggf. Racing-Funktionen.

- Service & Ersatzteile: Verfügbarkeit von Zugseilen, Griffen, Rollen, Lagerteilen und Support.

Wartung und Langlebigkeit

Skiergometer (SkiErg) sind relativ pflegeleicht: Seilzüge und Umlenkrollen sauber halten, gelegentlich prüfen und bei Bedarf tauschen; Luftgitter am Schwungrad frei von Staub halten; Schraubverbindungen kontrollieren. Elektronik (Batterien, Firmware) aktuell halten. Bei hoher Nutzungsfrequenz lohnt eine jährliche Sichtprüfung aller bewegten Teile.

Praxis-Tipps für mehr Effekt pro Minute

- Technikblöcke einbauen: 5–10 Minuten pro Einheit, z. B. „ruhige Schultern“, „lange Hüftstreckung“, „Kernspannung“.

- Polarisiere dein Training: 70–80 % locker (GA), 20–30 % hochintensiv (Intervalle).

- Nutze Tests smart: 3MT oder definierte Zeitfahren liefern objektive Marker zur Progression und helfen, Trainingsbereiche nachzujustieren.

- Wechsle die Technik: Doppelstockschub für Kraft und VO₂-Reize, Diagonal-Technik für längere, ökonomische Einheiten.

Wissenschaftlicher Blick auf die Doppelstock-Mechanik

Mehrere Arbeiten beleuchten, wie Energieflüsse zwischen Poling- und Erholungsphase variieren und wie Bein-, Hüft- und Rumpfleistung die Nettoarbeit am Griff beeinflussen. Für die Trainingspraxis heißt das: Wer die Kraftspitzen nicht isoliert mit dem Arm abruft, sondern die Unterkörper- und Rumpfbeiträge bewusst zuschaltet, spart Schulterlast und hält die Pace länger. Dieses Prinzip gewinnt mit steigender Intensität an Bedeutung.

Grenzen und sinnvolle Erwartungen

Auch wenn der SkiErg ein hochwirksames Tool ist, bleibt der Übertrag auf Schnee abhängig von Technik, Material, Untergrund und Gesamtfitness. Studien zeigen eine teils begrenzte Übereinstimmung zwischen Labor- und Freilauftests; das schmälert nicht den Trainingswert, relativiert aber Wettkampf-Prognosen ausschließlich auf Basis von Ergometerdaten. Kombiniere daher Indoor-Tests mit Feldmessungen, wenn du konkrete Rennziele hast.

Das Skiergometer vereint präzise Messbarkeit, starke Oberkörper- und Rumpfbelastung sowie flexible Technikoptionen in einem kompakten Gerät. Ob als spezifische Vorbereitung für Skilanglauf, als cross-funktionales Konditionstool für Ausdauer- und Teamsportler:innen oder als platzsparendes Home-Gym-Kraftausdauergerät: Mit sauberer Technik, kluger Intervall- und Zonensteuerung und regelmäßigen Tests lässt sich die Leistung systematisch steigern. Wer bei Kauf und Einrichtung auf Monitor-Funktionalität, Montagevariante, Ergonomie und Konnektivität achtet, erhält ein langlebiges Trainingswerkzeug, das ganzjährig echten Mehrwert liefert.

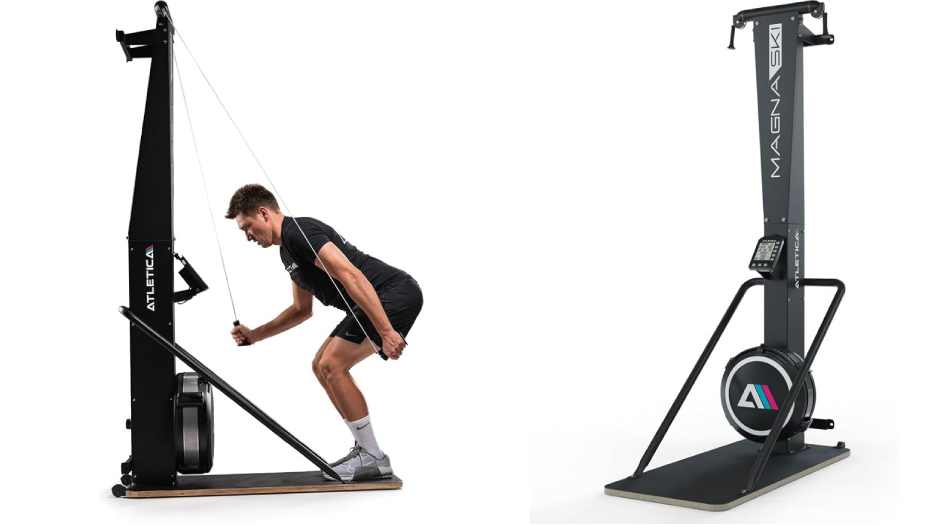

Titelfoto Amazon